Ein Akku ist ein unverzichtbares Element in zahlreichen modernen Geräten, von Mobiltelefonen bis hin zu Elektroautos, und liefert die erforderliche elektrische Energie durch reversible chemische Prozesse. In diesem Artikel wird erklärt, wie ein Akku aufgebaut ist, welche Funktionsprinzipien ihm zugrunde liegen und welche verschiedenen Akkutypen existieren.

Aufbau und wesentliche Komponenten

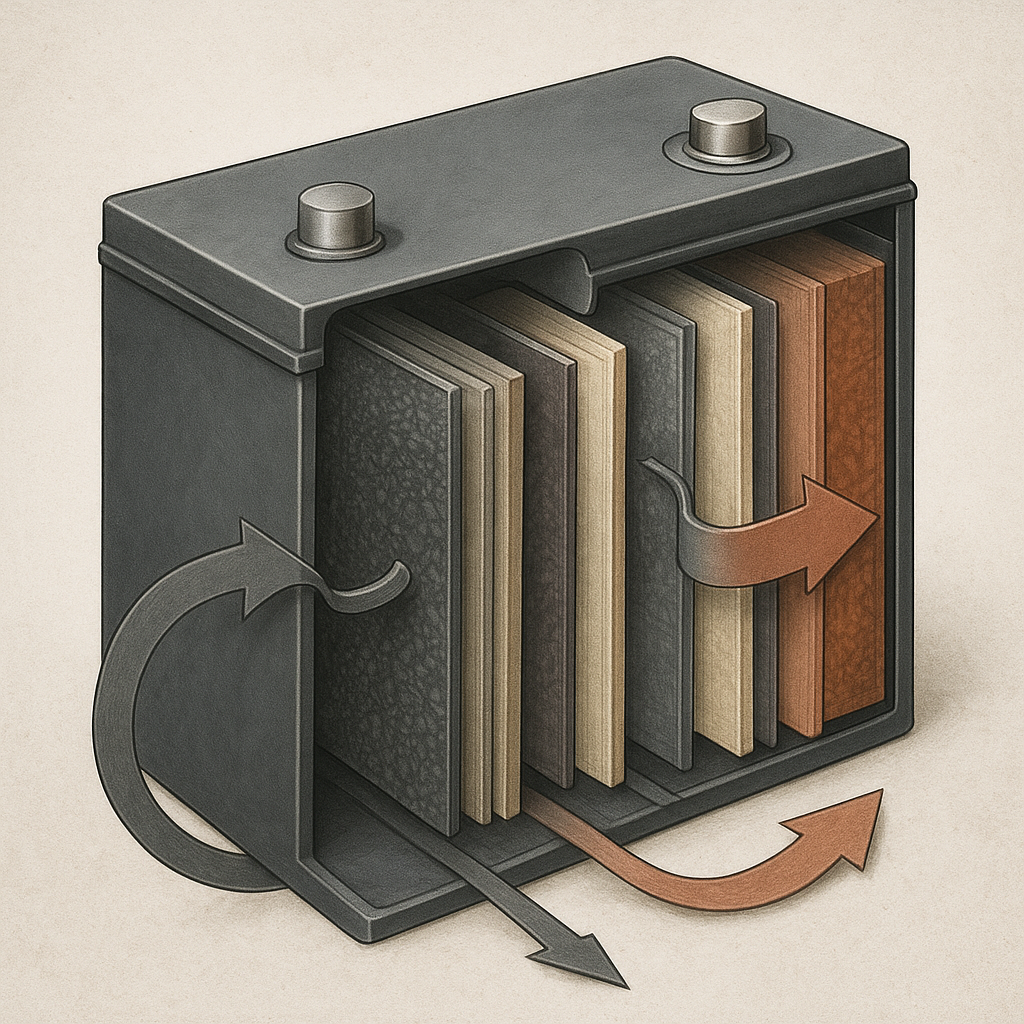

Jeder Akku besteht aus mehreren grundlegenden Bauteilen, die gemeinsam dafür sorgen, dass elektrische Energie gespeichert und wieder abgegeben werden kann. Die wichtigsten Bestandteile sind:

- Anode: Hier findet bei der Entladung die Oxidation statt.

- Kathode: Dieser Pol ist für die Reduktion während des Entladevorgangs verantwortlich.

- Elektrolyt: Eine leitfähige Substanz, die die Ionenbewegung zwischen Anode und Kathode ermöglicht.

- Separator: Eine poröse Trennschicht, die Kurzschlüsse verhindert.

- Gehäuse und Anschlüsse: Sorgen für mechanischen Schutz und Verbindung zur äußeren Schaltung.

In gängigen Lithium-Ionen-Akkus besteht die Anode meist aus Graphit, während die Kathode aus Lithium-Metall-Oxiden zusammengesetzt ist. Der Elektrolyt ist häufig eine organische Flüssigkeit mit gelösten Lithiumsalzen.

Funktionsprinzip einer Redoxreaktion

Der zentrale Mechanismus in einem Akku beruht auf Redoxreaktionen, bei denen elektrischer Strom in chemische Energie umgewandelt und wieder zurückgeführt wird. Dieser Prozess gliedert sich in zwei Hauptphasen:

Entladung

Bei der Entladung wandern Elektronen von der Anode über den äußeren Stromkreis zur Kathode. Gleichzeitig bewegen sich Ionen durch den Elektrolyt, um die elektrische Neutralität auszugleichen. Durch diese Bewegung entsteht ein Stromfluss, der ein angeschlossenes Gerät mit Energie versorgt.

Ladung

Wird Spannung von außen angelegt, kehrt sich der Prozess um: Die Elektroden nehmen wieder ihre ursprünglichen chemischen Zustände an. Elektronen werden über das Ladegerät zurück zur Anode gedrückt, während Ionen erneut durch den Elektrolyt wandern.

- Oxidation an der Anode: A → Aⁿ⁺ + n e⁻

- Reduktion an der Kathode: Bⁿ⁺ + n e⁻ → B

Diese reversible Reaktion bestimmt die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Jeder Ladezyklus führt zu geringfügigen Veränderungen an den Elektroden, was auf Dauer zu einem Kapazitätsverlust führen kann.

Verschiedene Akkutypen und ihre Eigenschaften

Akkus lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen, die sich in Energie– und Leistungsdichte, Lebensdauer sowie Kosten unterscheiden:

- Lithium-Ionen-Akkus: Hohe Energiedichte, beliebt in Mobilgeräten und Elektrofahrzeugen.

- Blei-Säure-Akkus: Günstig und robust, oft in Fahrzeugstarterbatterien eingesetzt.

- Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH): Guter Kompromiss zwischen Kosten und Leistung, früher weit verbreitet in Kameras und schnurlosen Telefonen.

- Feststoffbatterien: Zukünftige Technologie mit festem Elektrolyt, versprechen höhere Sicherheit und Energiedichte.

Unterschiedliche Elektrodenmaterialien und Elektrolyten beeinflussen die Spannung und Ladezyklen. So hat ein typischer Lithium-Ionen-Akku eine Nominalspannung von 3,6–3,7 V, während ein Blei-Säure-Akku bei etwa 2 V pro Zelle liegt.

Leistungsparameter und Sicherheit

Für den Einsatz von Akkus sind folgende Parameter entscheidend:

- Energiedichte: Gibt an, wie viel Energie pro Volumen oder Gewicht gespeichert werden kann.

- Leistungsdichte: Bestimmt, wie schnell Energie entnommen werden kann.

- Selbstentladung: Der Verlust von Ladung im Ruhezustand.

- Lebensdauer: Gemessen in Lade-/Entladezyklen.

Sicherheit ist besonders bei Lithiumbatterien ein kritischer Punkt. Schutzschaltungen und hochwertige Separatoren verhindern Überladung, Tiefentladung oder Kurzschluss. Eine zu hohe Temperatur kann zum Thermal Runaway führen, was eine exotherme Kettenreaktion auslöst und im Extremfall zum Brand oder zur Explosion führt.

Pflege und optimale Nutzung

Um die Lebensdauer eines Akkus zu maximieren, sollten folgende Tipps beachtet werden:

- Teilweises Laden: Volle Zyklen von 0 % auf 100 % belasten den Akku stärker als Zwischenladungen.

- Temperaturkontrolle: Ideal sind 20–25 °C. Extreme Hitze oder Kälte vermindern die Leistung.

- Schutz vor Tiefentladung: Ein Restladestand von 20 %–30 % schützt die Anode und Kathode.

- Regelmäßige Nutzung: Langfristiges Lagern führt zu höherer Selbstentladung.

Mit diesen Maßnahmen lässt sich die Kapazität über viele Monate stabil halten und die Anzahl der Ladezyklen optimieren.