Ein Elektromotor wandelt elektrische Energie in mechanische Bewegung um und bildet damit das Kernstück zahlreicher Geräte und Maschinen. Durch das Zusammenspiel von Strom, Magnetfeldern und mechanischer Konstruktion ermöglicht er die effiziente Umsetzung von Energie in Drehmoment. Im Folgenden werden die historischen Hintergründe, der grundlegende Aufbau, das detaillierte Wirkprinzip sowie typische Anwendungen und moderne Entwicklungen erläutert.

Grundprinzip und Geschichte

Die Entdeckung des Zusammenspiels von Elektrizität und Magnetismus reicht bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts zurück. Hans Christian Ørsted beobachtete 1820, dass ein stromdurchflossener Draht eine Kompassnadel ablenkt. Dies war der Ausgangspunkt für das Verständnis der Induktion und der Lorentzkraft. Kurz darauf entwickelte Michael Faraday das Konzept des dynamoelektrischen Prinzips, das später von Werner von Siemens und anderen Pionieren in praktische Maschinen umgesetzt wurde. Bereits 1834 baute Thomas Davenport den ersten funktionsfähigen Elektromotor zur Umwandlung elektrischer Energie in rotierende Bewegung.

Seitdem hat sich das Design von Elektromotoren stetig weiterentwickelt. Zunächst dominierten Gleichstrommotoren mit Bürsten und Kommutator, später kamen Wechselstrommotoren und bürstenlose Varianten hinzu. Der technologische Fortschritt führte zu immer kleineren, leichteren und leistungsfähigeren Motoren, die heute in zahllosen Bereichen von Haushaltsgeräten bis zur Raumfahrt eingesetzt werden.

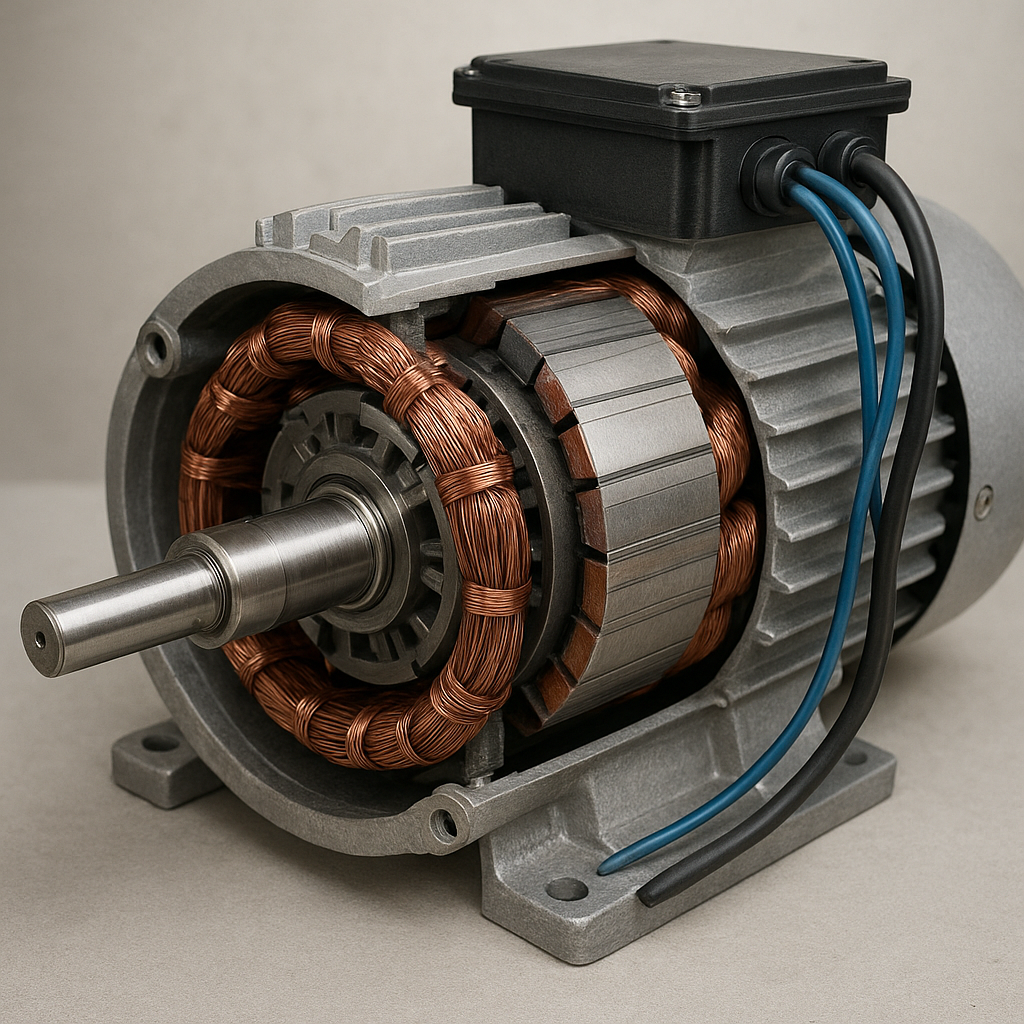

Aufbau eines Elektromotors

Ein Elektromotor besteht im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen:

- Stator: Das feste Gehäuse, das das Magnetfeld erzeugt oder aufnimmt.

- Rotor: Der drehbare Teil, auf den das erzeugte Drehmoment wirkt.

- Spule oder Wicklung: Drahtwindungen, durch die der elektrische Strom fließt.

- Kommutator (bei Gleichstrommotoren): schaltende Kontakte, die den Stromfluss in der Spule periodisch umkehren.

- Bürsten oder elektronische Schalter: zur Kontaktierung des Rotors.

- Lagerung und Gehäuse: mechanische Komponenten, die eine reibungsarme Drehung ermöglichen.

Die einzelnen Elemente können je nach Motortyp und Leistungsklasse in Material, Form und Ausführung stark variieren. In kleinen Elektrowerkzeugen beispielsweise sind Kunststoffgehäuse und Permanentmagnete üblich, während große Industriemotoren auf massive Eisenkerne und Kupferwicklungen setzen.

Statorvarianten

Der Stator kann entweder mit Permanentmagneten oder mit Erregerspulen ausgestattet sein. Permanentmagnetmotoren zeichnen sich durch kompakte Bauweise und hohes Drehmoment bei kleiner Baugröße aus. Motoren mit Erregerspulen ermöglichen hingegen eine stufenlose Regelung des Magnetfelds und damit eine flexible Drehzahlsteuerung.

Rotorbauarten

Man unterscheidet häufig:

- Käfigläufer (Kurzschlussläufer): wirtschaftlich in Fertigung und robust im Betrieb.

- Schleifringläufer: mit externen Widerständen zur Anlauf- und Drehzahlregelung.

Funktionsweise im Detail

Das grundlegende Wirkprinzip eines Elektromotors beruht auf der Wechselwirkung von elektrischem Strom und magnetischem Feld. Fließt Strom durch eine Spule, entsteht um die Leitung ein Magnetfeld. Dieses Feld wechselwirkt mit dem Feld des Stators und erzeugt die Lorentzkraft, die auf den Rotor wirkt.

Gleichstrommotor

Bei einem Gleichstrommotor wird die Richtung des Stroms in der Rotorwicklung mithilfe des Kommutator und der Bürsten regelmäßig umgekehrt. So bleibt das Drehmoment immer in einer Richtung gerichtet und der Rotor dreht sich kontinuierlich:

- Stromzufuhr über Bürsten

- Umkehr des Stromflusses bei jeder halben Umdrehung

- konstantes Drehmoment durch synchronisierten Feldwechsel

Wechselstrommotor

Ein Asynchron- oder Synchronmotor nutzt die periodische Umkehr des Stroms in den Statorwicklungen. Beim Asynchronmotor entsteht ein rotierendes Magnetfeld, das den Rotor mitzieht und eine leichte Schlupfgeschwindigkeit aufweist. Synchronmotoren laufen genau mit der Netzfrequenz synchron.

Elektronisch kommutierte Motoren (BLDC)

In bürstenlosen Gleichstrommotoren wird der Kommutator durch eine elektronische Steuerung ersetzt. Sensoren ermitteln die Lage des Rotors, und die Elektronik schaltet gezielt die Statorwicklungen. Dies führt zu hoher Effizienz, geringer Geräuschentwicklung und langer Lebensdauer.

Anwendungen und moderne Entwicklungen

Elektromotoren sind in nahezu allen Industriezweigen vertreten:

- Automobilindustrie: Elektro- und Hybridfahrzeuge, Servoantriebe

- Haushaltsgeräte: Waschmaschinen, Staubsauger, Küchengeräte

- Industrie: Förderbänder, Werkzeugmaschinen, Roboter

- Haustechnik: Heizungs- und Lüftungssysteme, Ventilatoren

- Freizeit und Mobilität: Drohnen, E-Bikes, Spielzeug

Aktuelle Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Einsatz neuer Magnetfeld-Materialien mit höherer Flussdichte, der Verbesserung der Kupfer- und Wicklungstechnologien sowie der Integration intelligenter Steuerungen. Der Trend geht hin zu stärker digitalisierten Antrieben, die mit Sensorik und Datenanalyse ihre Effizienz und Wartungsfähigkeit optimieren.

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die Nachhaltigkeit. Durch verbesserte Wirkungsgrade lassen sich Energieverbrauch und CO₂-Emissionen deutlich senken. Zudem gewinnen 3D-gedruckte Bauteile an Bedeutung, da sie komplexe Geometrien und leichtere Konstruktionen ermöglichen.