Ein Laser erzeugt einen besonders intensiven, schmalbandigen Lichtstrahl mit hoher Kohärenz und kann in zahlreichen technischen, medizinischen und wissenschaftlichen Bereichen eingesetzt werden. Die Funktionsweise stützt sich auf das physikalische Prinzip der stimulierten Emission, das 1917 von Albert Einstein theoretisch beschrieben und später in praktisch nutzbare Apparate überführt wurde. Im Folgenden werden die zugrunde liegenden Mechanismen, verschiedene Bauarten sowie aktuelle Herausforderungen und Innovationen näher erläutert.

Grundprinzipien der Lasererzeugung

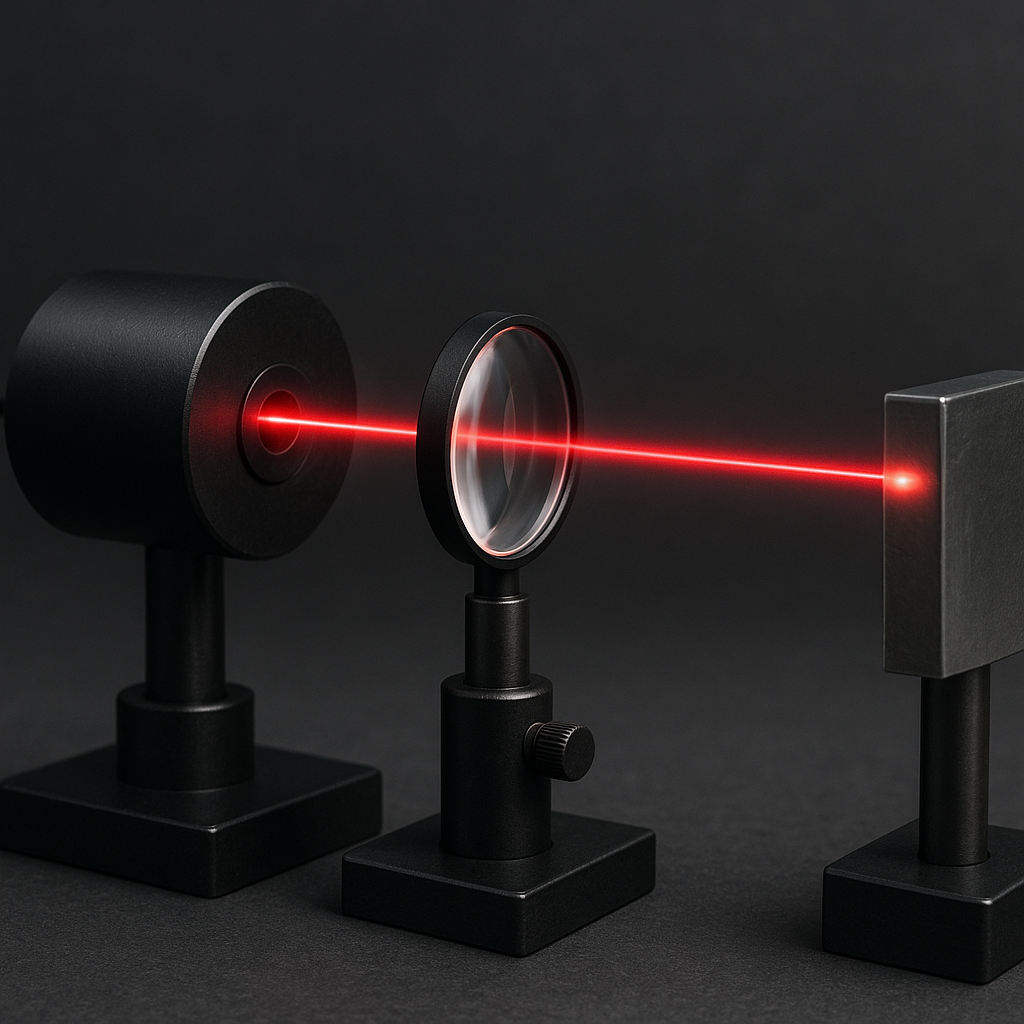

Jeder Laser basiert auf drei wesentlichen Komponenten: dem aktiven Medium, der Pumpquelle und dem optischen Resonator. Durch die Pumpeinwirkung werden Atome oder Moleküle im aktiven Medium in einen energetisch höheren Zustand gehoben. Nach einer bestimmten Lebensdauer kann es zur stimulierten Emission kommen, bei der ein Photonenimpuls ein weiteres Photon erzeugt, das in Phase und Richtung mit dem ursprünglichen übereinstimmt.

Aktives Medium

- Festkörperlaser: beispielsweise Nd:YAG-Kristalle oder Rubin.

- Gaslaser: Helium-Neon, CO2 und Argon-Ionen-Laser.

- Halbleiterlaser: auch Diode-Laser genannt, basierend auf p-n-Übergängen.

- Flüssig-Ringlaser: Farbstofflaser mit hochreißenden Farbstoffen.

Pumpmechanismen

Üblich sind elektrische Entladungen (Gaslaser), Blitzlampen oder Dioden als optische Pumpquellen (Festkörperlaser) sowie elektrische Strominjektion (Halbleiterlaser). Die Wahl der Pumpquelle beeinflusst Effizienz, Leistung und Spektralqualität des Lasers.

Optischer Resonator

Der Resonator besteht in der Regel aus zwei oder mehreren Spiegeln, die das Licht mehrfach durch das aktive Medium reflektieren. Auf diese Weise wird das Photonengeflecht verstärkt, bis ein Teil durch einen teildurchlässigen Spiegel als Laserstrahl austritt. Wichtige Parameter sind Spiegelreflexion, Resonatorlänge und Modenstruktur.

Technische Umsetzung und Spektraleigenschaften

Die genaue Wahl von Medium und Resonator bestimmt sowohl die Wellenlänge als auch die Bandbreite des erzeugten Lasers. Ein schmalbandiger Strahl mit nur wenigen Kilohertz Bandbreite eignet sich für den hochpräzisen Spektroskopieeinsatz, während breitbandige Systeme in der Femtosekunden-Laserphysik genutzt werden.

Einmode- vs. Mehrmoden-Laser

- Einmode-Laser: emittieren in nur einer Transversal- und einer Longitudinalmode, extrem enge Linie und hohe Kohärenzlänge.

- Mehrmoden-Laser: mehrere Moden gleichzeitig, höhere Gesamtleistung, jedoch größere spektrale Breite.

Pulsbetrieb und Dauerstrichbetrieb

Lasersysteme werden wahlweise im Dauerstrichbetrieb (CW) oder gepulst betrieben. Pulsbetrieb ermöglicht extrem hohe Spitzenleistungen, indem Energie über kurze Zeiträume mit hoher Intensität abgegeben wird. Methoden wie Q-Switching oder Mode-Locking erzeugen Pulsdauern von Nanosekunden bis in den Femtosekundenbereich.

Stabilität und Resonanzbedingungen

Um langfristige Strahlstabilität zu erreichen, sind präzise Temperaturkontrolle, Vibrationsdämmung und Resonatorabstimmung notwendig. Hochqualitative Spiegel mit dielektrischen Schichten minimieren Verluste und sorgen für gleichbleibende Effizienz.

Anwendungsgebiete und Spezielle Lasertypen

Der vielseitige Einsatz von Lasern reicht von Materialbearbeitung über Telekommunikation bis hin zu medizinischen Therapien. Je nach Wellenlänge und Leistung kommen unterschiedliche Laserklassen zum Einsatz.

Materialbearbeitung

- Schneiden und Schweißen mit CO2– und Faserlasern.

- Oberflächenbeschriftung und Mikrostrukturierung mittels Kurzpulslasern.

- Dreidruck und additive Fertigung durch selektives Laserschmelzen.

Medizin und Biowissenschaften

In der Ophthalmologie korrigieren Excimerlaser die Hornhaut, während Nd:YAG-Laser in der Tumorbehandlung oder Dermatologie zum Einsatz kommen. Laserchirurgie ermöglicht minimalinvasive Schnitte bei hoher Präzision und geringer Wärmebelastung.

Kommunikation und Datenübertragung

Halbleiterlaser als Lichtquelle in Glasfasernetzen übertragen Daten mit hohen Bandbreiten. Wellenlängenmultiplexverfahren ermöglichen mehrere Kanäle gleichzeitig und erhöhen die gesamte Übertragungsrate.

Innovationen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

Die Forschung konzentriert sich auf Erhöhung der Leistungsdichte, Miniaturisierung und Kostenreduktion. Neue Materialien, beispielsweise organische Halbleiter oder Quantenpunktlaser, eröffnen flexible Einsatzmöglichkeiten für tragbare oder flächendeckend verteilte Systeme.

Faserlaser und Direktdiodenanregung

Faserlaser bieten eine ausgezeichnete Strahlqualität, hohe Effizienz und kompaktes Design. Die Direktdiodenanregung mittels Pumplaser-Arrays steigert die Gesamteffizienz und reduziert kühlungsbedingte Verluste.

Plasmonische und Quantenkaskadenlaser

Plasmonische Laser (Spaser) versprechen extrem kleine Geräteabmessungen im Nanometerbereich. Quantenkaskadenlaser erzeugen mittelinfrarote Strahlung für spektrale Sensorik und Umweltmessungen.

Herausforderungen

- Energiemanagement und Wärmeabfuhr bei hochdynamischen Pulslasern.

- Materialalterung und Photonenverlust in resonanten Strukturen.

- Skalierbarkeit von Nanolaser-Technologien für industrielle Anwendungen.

Ausblick

In naher Zukunft werden Laser noch kompakter und energieeffizienter, mit verbesserter Strahlqualität und dynamischer Frequenzkontrolle. Fortschritte in den Materialwissenschaften und Nanotechnologie treiben die Entwicklung neuartiger Laserquellen voran, die in Kommunikation, Medizin und der Grundlagenforschung völlig neue Möglichkeiten eröffnen.