Eine Solarzelle wandelt das Licht der Sonne direkt in elektrische Energie um. Dieser Prozess basiert auf dem photoelektrischen Effekt und macht die Photovoltaik zu einer der zentralen Technologien für die Nachhaltigkeit und die Energiewende. Solarzellen bestehen aus speziellen Halbleitern, die innerhalb einer festen Struktur das Sonnenlicht aufnehmen, aufnehmen und in nutzbaren Strom umwandeln.

Grundprinzip der Photovoltaik

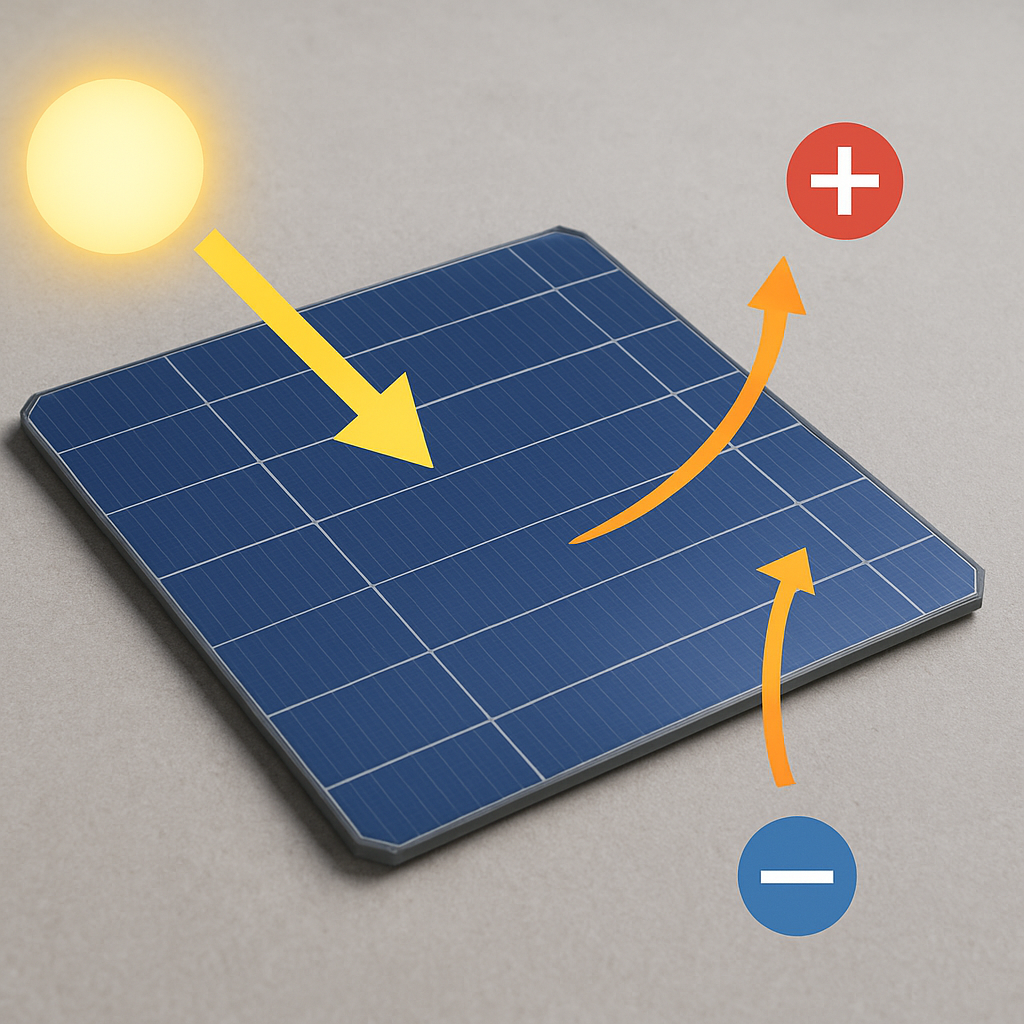

Das Grundprinzip einer Solarzelle beruht auf der Wechselwirkung zwischen Photonen und Halbleitermaterialien. Treffen Lichtteilchen, die Photonen, auf die Oberfläche einer Solarzelle, geben sie ihre Energie an Elektronen im Halbleiter ab. Dadurch werden Elektronen aus ihren Bindungen gelöst und können sich frei bewegen. In einer typischen Siliziumzelle existiert ein p-n-Übergang, der als Diode wirkt und den freien Elektronen eine gerichtete Bewegung ermöglicht. So entsteht ein Gleichstrom, der über Kontakte abgeführt wird.

Wichtige Schritte im photoelektrischen Prozess:

- Absorption von Photonen im Halbleitermaterial

- Anregung von Elektronen aus dem Valenzband ins Leitungsband

- Trennung von Elektronen und Defektelektroden durch das elektrische Feld im p-n-Übergang

- Abtransport der Elektronen als Nutzstrom über Metallkontakte

Die Effizienz einer Solarzelle hängt entscheidend von der Qualität des Halbleitermaterials, der Oberfläche und der Minimierung von Verlusten durch Rekombination ab. Moderne Zellkonzepte kombinieren mehrere Schichten, um unterschiedliche Wellenlängen des Lichts optimal zu nutzen und so den Gesamtwirkungsgrad zu steigern.

Materialien und Aufbau einer Solarzelle

Am häufigsten wird Silizium (Si) als Halbleiter eingesetzt, weil es reichlich verfügbar ist und sich gut verarbeiten lässt. Es gibt verschiedene Zelltypen:

- Monokristalline Siliziumzellen: Hergestellt aus einem einzigen, hochreinen Siliziumkristall. Sie bieten die höchste Effizienz, sind aber kostenintensiver.

- Polykristalline Siliziumzellen: Bestehen aus vielen kleineren Kristallen. Günstiger in der Produktion, aber etwas weniger effizient.

- Dünnschichtzellen: Verwendet werden Materialien wie Cadmiumtellurid (CdTe) oder Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS). Sie sind flexibel und lichtgewichtig, erreichen jedoch geringere Effizienzwerte.

Aufbau einer typischen Silizium-Solarzelle:

- Antireflex-Beschichtung: Reduziert Lichtreflexion und erhöht die Lichtausbeute.

- Obere Metallkontakte (Fingerstruktur): Leiten den erzeugten Strom ab, ohne zu viel Licht zu blockieren.

- n-dotiertes Silizium: Enthält zusätzliche Elektronen und bildet die negative Seite des p-n-Übergangs.

- p-dotiertes Silizium: Fehlt es an Elektronen, nimmt es die positive Seite ein.

- Rückseitenkontakt: Sammelt die Elektronen und leitet sie zum externen Stromkreis.

Die Dotierung mit Phosphor (n-Typ) oder Bor (p-Typ) erzeugt die notwendigen elektronischen Eigenschaften. Durch präzise Temperatur- und Prozesskontrolle wird sichergestellt, dass die Grenzschicht zwischen p- und n-Bereich ein starkes elektrisches Feld entwickelt.

Herstellungsprozess und Technologie

Die Produktion von Silizium-Solarzellen umfasst mehrere komplexe Arbeitsschritte:

- Rohsiliziumgewinnung: Aus Quarzsand wird metallurgisches Silizium erzeugt.

- Reinigung und Aufreinigung: Mittels chemischer Prozesse entsteht hochreines Polysilizium.

- Kristallzüchtung: Einkristalle werden durch das Czochralski-Verfahren gezogen, Polykristalle im Blockgussverfahren erzeugt.

- Wafer-Herstellung: Dünne Scheiben (Wafers) werden gesägt und poliert.

- Dotierung und Diffusion: Dotierstoffe werden aufgetragen und in den Wafer eingebracht.

- Ätzen und Texturieren: Die Oberfläche wird so bearbeitet, dass die Lichtabsorption maximiert wird.

- Beschichtung und Kontakte: Antireflexschichten und Metallkontakte werden aufgebracht.

- Test und Sortierung: Jede Zelle wird auf Leistung und Qualität geprüft.

Fortschritte in der Fertigungstechnik, wie die Laserstrukturierung der Kontakte oder die Entwicklung von Passivierungsschichten, reduzieren Verluste durch Oberflächenrekombination und steigern den Zellwirkungsgrad kontinuierlich. Innovative Ansätze wie die Heterojunction-Technologie (HJT) kombinieren amorphes und kristallines Silizium, um Effizienzen von über 25 Prozent zu erreichen.

Anwendungen und Zukunftsperspektiven

Solarzellen finden in zahlreichen Bereichen Anwendung:

- Freiflächen-Solarkraftwerke: Großanlagen zur industriellen Stromproduktion.

- Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV): Solardachziegel und Fassadenmodule.

- Mobilität: Solarmodule auf Fahrzeugen, von Autos bis zu Satelliten.

- INSOLARE Elektronik: Taschenrechner, Leuchten und Ferngläser mit integrierten Solarzellen.

Die Kombination mit Energiespeichern und Smart-Grid-Technologien ermöglicht eine stabile Stromversorgung auch bei schwankender Sonneneinstrahlung. Künftige Entwicklungen konzentrieren sich auf:

- Organische Solarzellen und Perowskite: Günstige, flexible Materialien mit hohem Potenzial.

- Multijunction-Zellen: Stärkere Ausnutzung des Lichtspektrums durch mehrere Halbleiterschichten.

- Recycling und Kreislaufwirtschaft: Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe und Reduzierung von Umweltbelastungen.

- Digitale Fertigung: Automatisierung und KI-gestützte Prozesskontrolle für geringere Produktionskosten.

Dank kontinuierlicher Forschung und Skaleneffekten sinken die Kosten für Energieumwandlung mit Solarzellen stetig. Sie gelten als Schlüsseltechnologie, um weltweit nachhaltige und dekarbonisierte Energiesysteme zu realisieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen drastisch zu reduzieren.